ミトコンドリアと

アンチエイジング

学習院大学 生命学科 柳茂教授

ハイアルチは低酸素環境下で「細胞からきたえる®」をコンセプトとしています。その細胞内で重要な役割を果たすのはミトコンドリアです。ミトコンドリアは、私たちの体の中では「エネルギー発電所」のような働きを行い、糖や脂肪を原料としてエネルギーをつくっています。低酸素環境下ではミトコンドリアの働きが通常よりも活性化し、糖や脂肪を燃焼することに加えて、最近はアンチエイジングにも深く関係していることが明らかになってきています。今回は、日本ミトコンドリア学会副理事長であり、学習院大学生命学科の柳茂教授に「ミトコンドリアとアンチエイジング」についてお話しを伺いました。

近年の研究で、肌の老化現象をはじめとする様々な老化現象のメカニズムを握ることがわかってきたミトコンドリア。元気なミトコンドリアではエネルギーをつくりながらも過剰な活性酸素の産生を抑えるシステムが備わっています。しかしながら、ミトコンドリアの質が下がると有害な活性酸素を撒き散らして老化を誘発することがわかりました。このミトコンドリアの質の低下は加齢とともに自然に起こり、老化現象として肌や体に表れています。

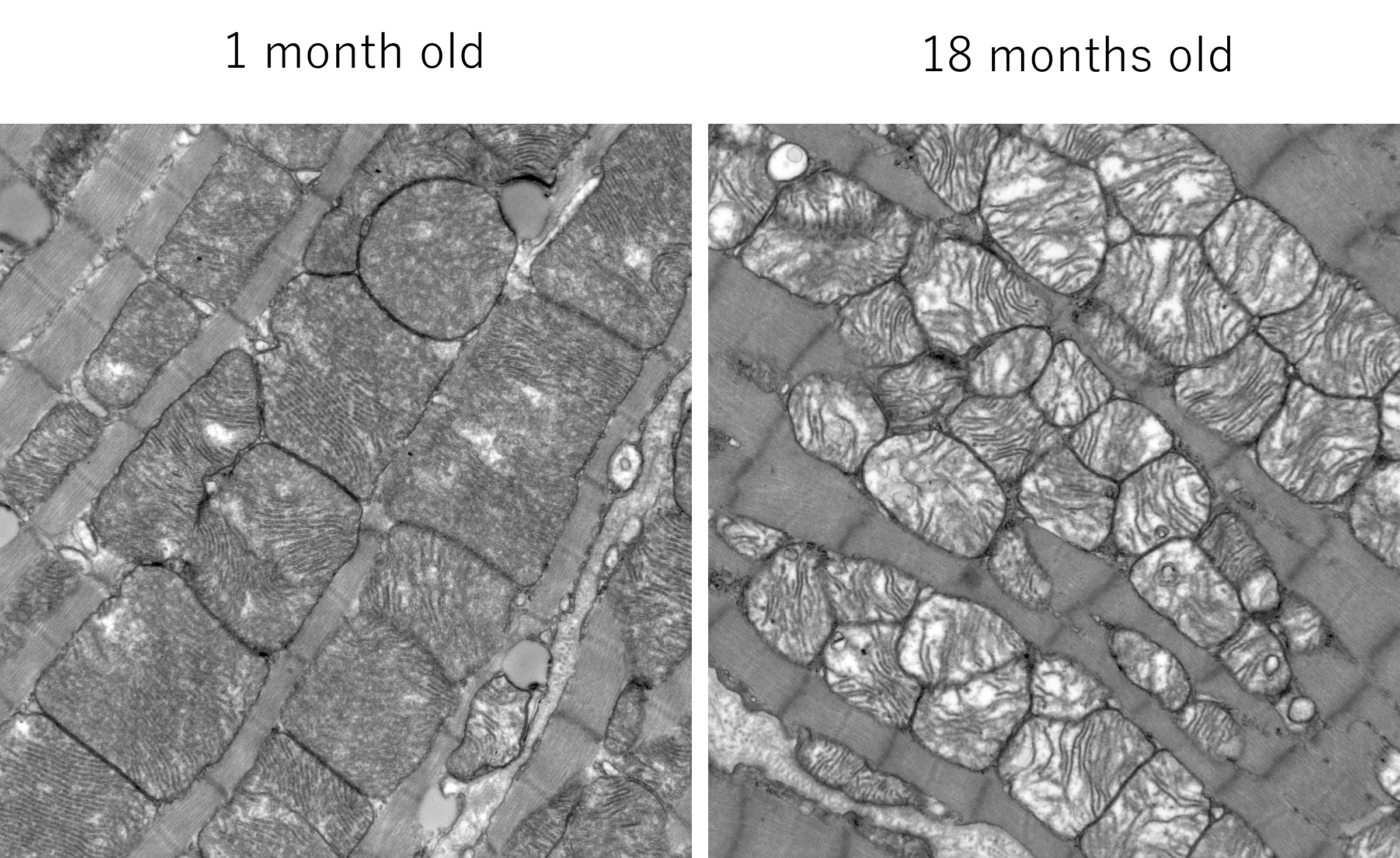

ミトコンドリアの質の比較

若いうちは元気なミトコンドリアが、活性酸素を効率よく制御してくれるため、肌や体を若々しく美しく保てているのです。柳先生たちは、この活性酸素を制御するミトコンドリアの酵素(タンパク質)「マイトル」の発見に成功しています。柳先生によれば、肌や体を若々しく保つには、ミトコンドリアの質を高めることが重要だとのことです。それでは、ミトコンドリアの質をどのように高めたらよいのでしょうか?

柳先生のお話では、ミトコンドリアの質を高めるためには、ミトコンドリアへ「適度な刺激」を与えることが一番の近道とのことです。柳先生によると、日常生活でできる適度な刺激のひとつとして、低酸素環境下での運動によって発生する「酸素の飢餓状態」はとても有効とのこと。

実際、地下30mの低酸素環境下で生活する「ハダカデバネズミ」というネズミは、平均寿命が30年と一般的なネズミよりも長く、ミトコンドリアの研究では注目されています。その他の刺激としては、ファスティングによる「栄養の飢餓状態」も細胞への刺激になると柳先生はおっしゃっています。そして、刺激は「適度」であることも重要なポイント。「ホルミシス療法」のように、適度な場合には有効であるが過剰供給となった場合は、細胞負荷が大きく、望ましい効果が得られないこともあります。

柳先生によるとミトコンドリアはすべての細胞に含まれているが故に、様々な病気や疾患への応用も期待され、研究が進められているとのこと。

柳先生たちもこれまで培われてきたデータをもとに、医薬品開発などを行う学習院大学発のベンチャーを立ち上げ、メタボ予防や認知症予防などにも取り組んでいかれます。

無限の可能性を秘めているミトコンドリア。ハイアルチでもさらに注目して研究を進めていきます!

日本初の高地トレーニング専門スタジオ™「ハイアルチ」が運営するハイアルチマガジンでは、低酸素トレーニングに関する最新情報・研究・アスリートインタビューをお届けしています。詳細や体験予約は、お近くの店舗までお問い合わせください。